|

||||||

|

||||||

|

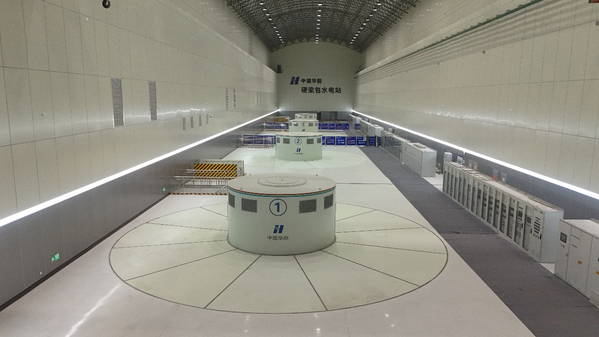

8月22日,我國隧洞直徑最大的引水式電站 ——大渡河硬梁包水電站全容量投產發電,清澈的大渡河水化作源源不斷的綠色電能,點亮萬千家庭,標志著大渡河清潔能源基地建設邁出關鍵步伐,更彰顯了中國電建的硬核實力,為我國能源電力保障再添強勁綠色動力。 大渡河,這條承載著厚重歷史的河流,素有“大渡天險” 之稱。它不僅是一條孕育生命的自然之河,更是一條鐫刻著英雄史詩的歷史之河。80多年前,“強渡大渡河”“大渡橋橫鐵索寒” 的壯舉,彰顯了紅軍戰士的英勇無畏,鑄就了不朽的精神豐碑,激勵著一代又一代人砥礪前行。如今,在這條英雄河畔,電建人傳承紅色基因,用一個個宏偉的水電工程續寫著新的傳奇。 從上世紀50年代開始對大渡河水力資源進行普查,到建成大渡河首座大型水電站龔嘴水電站,再到打造世界首座深厚覆蓋層上的高壩大庫瀑布溝水電站,以及正在建設的世界第一高壩雙江口水電站,中國電建所屬成都院在大渡河流域留下了一串堅實的足跡。這些工程如同一顆顆璀璨的明珠,鑲嵌在大渡河上,見證著紅色央企能源報國的使命擔當。硬梁包水電站的全面投產發電,又為這條英雄河增添了濃墨重彩的一筆。 精心設計,打造挑戰極限的“綠色引擎” 硬梁包水電站位于四川省瀘定縣,是大渡河干流梯級規劃開發中的第14級電站,總裝機容量 111.6萬千瓦。由成都院規劃論證和全階段勘測設計,水電五局、水電七局、水電十局、水電十四局等單位承建。雖然從裝機規模來看并非頂尖,但在設計與建設難度上,卻達到了國內乃至全球領先水平,堪稱水電工程中的“極限挑戰者”。 項目的地質條件“先天不足”。工程區處于北東向龍門山斷褶帶、北西向鮮水河斷褶帶和南北向大渡河斷裂帶的交接復合區,地質構造極為復雜,地震烈度高達 Ⅷ 度,就像一顆 “不定時炸彈”,給施工帶來極大的不確定性。長引水隧洞規模在國內首屈一指,首部樞紐大壩坐落在深厚覆蓋層的復雜地基之上,再加上項目本身的高規格與高標準要求,對勘測設計工作提出了前所未有的挑戰。同時,當地變化莫測的天氣狀況以及頻發的自然災害,更是讓工程建設難上加難。 面對這些“攔路虎”,成都院團隊沒有退縮,而是迎難而上,用智慧和勇氣攻克了一個又一個技術難關,確保工程穩步推進。硬梁包設計項目經理尹建輝介紹,在勘測設計階段,項目的主要難點集中在長引水系統的建設和首部樞紐的設計上,可概括為 “三超”特點。 “超規范”是指原本依據規范設計的支護措施,在面對不斷揭示的復雜地質條件和軟巖大變形、塌方、突泥涌水等工程難題時,不得不逐步加強至遠超規范要求的程度。這背后,是團隊對地質條件的精準研判和對工程安全的極致追求。“超經驗”則體現在,盡管參與工程建設的設計、施工、監理團隊都是國內一流,擁有豐富經驗,但在實際施工過程中,仍需不斷摸索以應對層出不窮的新問題。“超認知”意味著自工程啟動以來,設計方案、支護措施和施工方案等都要隨著新問題的出現而不斷優化和加強,反映出團隊對工程復雜性的認知在持續升級。 作為國家“十三五”重點水電項目,硬梁包水電站的意義遠超發電本身。它年發電量可達51.8億千瓦時,相當于每年節約標準煤約155萬噸,減少碳排放約407萬噸,為推動“碳達峰、碳中和”目標實現注入強大動力。同時,水電站地理位置優越,靠近負荷中心,其開發和運營積極響應國家西部大開發戰略及四川省能源產業政策,成為推動四川乃至全國經濟發展的關鍵一環。 在社會意義層面,項目的實施帶動了地方勞動就業,促進了經濟多元化發展,為脫貧振興和涉藏區跨越式發展提供了有力支持。它不僅是技術創新的結晶,更是可持續發展的生動實踐,讓綠色發展的理念在大渡河畔落地生根。 攻堅克難,攀登筑壩技術的“世界高峰” 硬梁包水電站采用的長引水方案,是經過深思熟慮的選擇,體現了工程建設者對民生的關懷和對自然的尊重。2007年進行開發方式研究時,團隊面臨艱難抉擇:如果采用高壩方案,雖然可能在發電效益上有一定優勢,但會淹沒上游5公里地區的人口聚居地,導致大量居民搬遷,還會淹沒從大壩到瀘定縣河兩岸的耕地,影響當地農業生產。 最終,為了減少對當地居民生活和農業生產的影響,團隊決定采用長引水方案。這一決策,為大渡河上第一個大型長引水水電站建設奠定了基礎,也彰顯了工程建設中以人為本、和諧發展的理念。 硬梁包設計總工程師王鋒回憶,方案確定后,真正的挑戰接踵而至。為實現水源的跨地形遠距離輸送,團隊精心設計了引水隧洞系統,采用雙隧洞平行布局,巧妙規避磨子溝、茶園溝、加郡溝等地形障礙,確保隧洞以繞行方式穿越。這一設計不僅展現了工程技術的精妙,更體現了對自然環境的尊重與和諧共生。 該隧洞系統平均延伸14.4千米,最大埋深達830米,最大開挖直徑更是突破性地達到16.7米,刷新了國內引水式水電站隧洞開挖直徑的紀錄,在全球范圍內也屬罕見。然而,隧洞建設的難題遠不止于此。由于需穿越三條深厚覆蓋層的沖溝,過溝段上覆巖體薄弱,易引發突水等地質難題,加之地質條件復雜、洞室跨度巨大,施工難度極大。更棘手的是,隧洞內廣泛分布著蝕變巖體,尤其是高嶺土化蝕變巖體,強度極低,遇水即軟,給施工帶來極大不便與風險。 關鍵時刻,成都院的專家團隊展現出卓越的專業能力與創新精神。首屆國家卓越工程師、全國工程勘察設計大師王仁坤和全國工程勘察設計大師李文綱多次奔赴現場,研究解決復雜而緊迫的問題。團隊依托綜合物探技術與地質預判能力,深入開展地質超前預報工作,并針對蝕變巖體開展專項工程實驗性研究,為隧洞的安全掘進與支護設計提供了堅實的科學依據。 硬梁包工程由首部樞紐、引水工程、廠房樞紐三部分組成,采用側向進水、正向沖砂泄洪的方式。其中,混凝土閘壩設置在左岸組合床,由一孔生態流量泄放閘、五孔沖沙泄洪閘組成,壩軸線總長度476米。壩型選擇充分考慮了硬梁包地區復雜的地質條件和高地震烈度,同時兼顧經濟性和環保性。面板堆石壩技術成熟,具有良好的適應性和抗震性能,而且可以將隧道挖掘的材料用來填筑大壩,既節約了成本,提高了施工效率,又最大程度降低了對環境的影響。 首部樞紐的設計與建設是硬梁包水電站面臨的第二大難題。首部樞紐混凝土閘壩高41米,在高地震烈度區深厚覆蓋層復雜地基閘壩規模中位居世界前列;泄流建筑物最大下泄單寬流量 89立方米/秒,為深厚覆蓋層在建閘壩中最高;“側向取水,正向沖沙”的布置方式,使得進水口寬度達123米,在同類工程中最寬,沖沙設計難度極大。此外,首部樞紐閘壩基礎覆蓋層最深達129.7米,層次結構復雜,存在承載力低、不均勻變形、砂層液化等一系列工程問題,基礎處理設計及施工難度顯而易見。 為此,成都院聯合國內知名高校及科研機構,開展大壩基礎覆蓋層動力層研究與試驗工作,在多目標協同地基處理方案設計、高地震烈度區深厚覆蓋層壩基砂層液化全鏈條防控關鍵技術、智能振沖施工與質量實時管控成套技術等方面取得突破,為硬梁包壩體的抗震安全提供了保障,也對類似復雜地質條件下的水電工程建設具有重大的引領和示范意義。 匠心守護,樹立水電行業的“示范標桿” 自開工以來,硬梁包水電站經歷了諸多考驗,包括漢源地震和瀘定6.8級地震在內的多次地震,對工程的安全、進度和投資產生了嚴重影響。據統計,引水隧洞施工期間共發生了6次較大規模的塌方和突泥涌水事件,大大增加了施工難度和安全風險。 面對這些挑戰,項目部組織設計人員積極研究解決方案,采取了超前地質預報、多源數據融合和全方位動態感知等多種措施。針對引水隧洞支洞的施工問題,項目部最終選擇繞線方案,最大限度地降低了塌方、突泥涌水等對工程的不利影響,成功避開了塌腔區域,改善了圍巖條件。 在處理引水隧洞軟巖大變形問題時,項目部采用“三向三階段”的設計控制準則,通過數值計算確保隧洞軸向、徑向變形和圍巖塑性區深度得到有效控制。同時,團隊還模擬了不同的支護方案,明確了開挖支護要求,綜合運用“新奧法”和“新意法” 的優點,克服了超大斷面隧洞蝕變巖和頻繁地震導致的塌方、突泥、涌水等難題。 項目成功應對引水隧洞突泥涌水災害的經驗表明,加強沿線勘測工作和超前地質預報是預防此類災害的有效途徑,強化泥涌水臨災預警工作也至關重要。這一成功案例為水電工程建設提供了重要借鑒,展示了在復雜多變的地質條件和災害頻發的環境中,通過精心設計、科學管理和技術創新,水電工程可以安全穩定推進。 2024年的汛期,對項目團隊來說是一場嚴峻考驗。汛期來得更早、更猛烈,超標準的河水流量考驗著團隊的應急反應能力和工程的安全性。水位超過設計標準,洪水還引發了泥石流、滑坡等地質災害,施工現場險情四伏。為應對突發情況,項目團隊果斷決定將圍堰加高一米,有效提高了抵御洪水的能力。同時,緊鑼密鼓地完成大壩澆筑至頂工作,大大增強了大壩的安全性。 如今,歷經重重洗禮的硬梁包水電站,如同大渡河上的一顆璀璨明珠,閃耀于群山峽谷之間。它的建成,不僅是中國電建在水電建設領域的又一力作,更是我國水電行業技術創新和綠色發展的生動體現。隨著全部機組投產發電,這座水電站將為我國清潔能源供應、“雙碳”目標實現和區域經濟社會發展作出更大貢獻,在英雄河畔書寫出更加精彩的綠色發展新傳奇。 |

||||||

|

【打印】

【關閉】

|

||||||

|

|